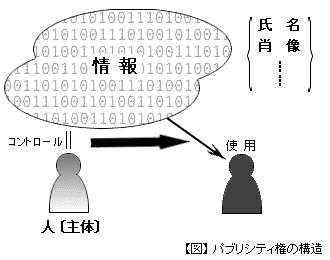

パブリシティ権(パブリシティけん、英: right of publicity)またはパブリシティの権利は、有名人の氏名や肖像などに生じる顧客吸引力を中核とする経済的な価値(パブリシティ価値)を本人が独占できる権利をいう。

歴史

パブリシティ権に言及した初めての判例は、1953年にアメリカ合衆国の裁判所で生まれた。その後もアメリカ合衆国で、パブリシティ権を扱った裁判が繰り返されることにより、権利として確立された。

概要

芸能人やスポーツ選手に代表されるいわゆる有名人は、有名であるが故に肖像権やプライバシー権の行使が制限されている。一方で、有名人の氏名・肖像は、経済的な価値を有するのも事実で、これを保護するべく生み出されたのがパブリシティ権である。昨今では、成文法で保護を定めている国家や地域があるほか、成文法のない国でも認められている場合がある。どのような場合にどのような保護が与えられるかは各国により異なる。

アメリカ合衆国

アメリカ合衆国においては、いくつかの州が成文法を定めるほかは、判例のみにより保護されている。パブリシティ権に基づく裁判においては、原告はただパブリシティ権が保護する氏名等の使用の事実を摘示するのみでよいとされている。パブリシティ権は強大な権利であるにもかかわらず、"Johnny Carson" という宣伝文句の使用やヴァンナ・ホワイトに似たロボットを使用した宣伝など、適用範囲が写真などにとどまることなく拡がり続けている。物のパブリシティ権は否定される一方で、特定個人を想起させるような特定個人の物は、これの利用をパブリシティ権侵害と捉えうる。

各州における立法

ケンタッキー州では、パブリシティ権を制定法で保護している。ケンタッキー州法典第391章170条(Kentucky Revised Statutes §391.170)では、財産権であることおよび著名人であれば死後50年に渡り有効な相続可能な権利であることを定めている。

ドイツ

1907年著作権法には、肖像は本人の同意を得た場合のみ、頒布や公開が認められるという条項がある。この条項は、日本の旧著作権法第25条と同様に、嘱託者と著作者、被写体の関係を明らかにすることを目的に規定されたものであったが、マレーネ・ディートリヒ事件(2000年)の最高裁判決では、同条がパブリシティ権の根拠になることを示した。

なお、同条に定められた「パブリシティ権」は死後10年の保護期間を有すると定められているが、ブルーエンジェル事件(後述)で「少なくとも10年の保護を与える」と判示したように、より長期の保護期間が与えられる可能性を否定しなかった。他方、後となる2007年の最高裁判決では同法第23条第3文の類推解釈により、パブリシティ権を死後10年と示した。

1907年著作権法における肖像を、裁判所は、「その肖像から生じる特徴で、まさに肖像本人固有のものを通じて認識可能な場合」(1979年サッカーゴール事件)や「本人が認識可能で特定可能である場合」(ブルーエンジェル事件、2000年)、つまり、サッカーのゴールキーパー背面や有名人のそっくりさんをも含める判示がされている。

日本

2021年現在も、パブリシティ権の保護を明文の規定で定めた法律は制定されていないが、判例上人格権として保護されると解されている。日本において初めてパブリシティ権を認めたのはロッテが映画『小さな目撃者』の一部分を広告として使用したことがきっかけで起こされた「マーク・レスター」事件(東京地方裁判所昭和51年6月29日判決)である。

この裁判では、「(いわゆる有名人の)人格的利益の保護は大幅に制限されると解し得る余地がある」「氏名や肖像を無許可で利用したことにより精神的苦痛を受けた場合の損害賠償は、素材の使い方が評価・名声・印象を損なう場合に限られる」としながらも「(いわゆる有名人は)人格的利益の保護が減少する一方、当人の氏名や肖像は通常の人が持ち得ない利益を持っている」と判示された。

1989年9月27日には、東京地方裁判所で「パブリシティ権」の文言が盛り込まれた判決が初めて下された。

日本におけるパブリシティ権の性質

- 財産権説

- 日本においてパブリシティ権が初めて俎上に上がったマーク・レスター事件やおニャン子クラブ事件の判決では財産権の一部であるとする見解が示唆された。パブリシティ権を財産権と解せば、財産権の性質上、譲渡が可能となる。ただし、パブリシティ権を譲渡しても、自分の氏名や肖像を商品として利用することができなくなるのみで、当然のことながら、譲渡したとたん自身の氏名が利用不能になるというわけではない。

- この場合、パブリシティ権はある特定の人物の「顧客吸引力」が消滅するまで存続するということになる。こうした学説を唱える学者の一部には、基本的な性質は財産権としながらも、人格権との関わりが非常に強く、特殊な財産権であると考える者や、財産権と人格権の双方の成立を持ち合わせているとする学説を展開する者も存在する。

- 人格権説

- パブリシティ権は権利者の人格から生ずる財産的利益を保護する人格権であるとする学説も存在する。最高裁判所の立場はこれに比較的近く、「人格権に由来する権利の一内容を構成するもの」と判示している。また、ダービースタリオン事件の判決でも「著名人のこの権利をとらえて、「パブリシティ権」と呼ぶことは可能であるものの、この権利は、もともと人格権に根ざすものというべきである。」と判示されている(詳細は後述)。

この見解に立つならば、パブリシティ権は当人の死亡を以て消滅し、権利の譲渡・相続も認められないと考えるのが自然となる。

判例および裁判例

日本においては、マーク・レスター事件などの事例を経て、おニャン子クラブ事件控訴審判決において、パブリシティ権に基づく差止請求が認められるに至った。

ダービースタリオン事件控訴審判決

ダービースタリオン事件は、物(ここでは競走馬ダービースタリオンという動物)のパブリシティ権に基づく差止請求の成否を巡って争われた事案である。

同事件控訴審判決は、パブリシティ権は「氏名・肖像から生じる経済的利益ないし価値を排他的に支配する権利」であるとした。これはもともと人間の人格権に根ざすものであり、人間以外の生物や物のパブリシティ権は認めなかった。また、一般人と著名人はパブリシティ権の範囲が異なること等も示された。

ピンク・レディー事件

ピンク・レディー事件は、ピンク・レディーが、光文社『女性自身』2007年2月27日号に掲載された「ピンク・レディーdeダイエット」と題する記事において自身の写真が無断で使用されたことに対し、パブリシティ権が侵害されたとして損害賠償を求めた事案である。

最高裁判所は、平成24年(2012年)2月2日の判決の中で、以下のようにパブリシティ権の意義および侵害の判断基準を示した。

- パブリシティ権は人格権に由来するものと認めた。

- 以下の場合すなわち「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合」にはパブリシティ権侵害が生じ、不法行為法上違法となるとした。

- 肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用する場合

- 商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付する場合

- 肖像等を商品等の広告として使用する場合

同判旨は、顧客吸引力を有する者の肖像等の無断使用であっても、肖像等に顧客吸引力を有する者は、社会の耳目を集めるなどして、その肖像等を時事報道、論説、創作物等に使用されることもあるのであって、正当な表現行為等として受忍されるべき場合もある旨判示している。すなわち、表現の自由についても一定の配慮を示した判示といえる。

上記基準を具体的な事案に適用した帰結として、ピンク・レディーのパブリシティ権侵害に基づく損害賠償請求は棄却された。

- 補足意見

- 最高裁判所裁判官金築誠志は、ピンク・レディー事件判決の補足意見として、パブリシティ権が問題になることが多い芸能人やスポーツ選手に対する娯楽的な関心について以下のように述べた。

- すなわち、ピンク・レディー事件最高裁判決は「肖像等それ自体を独立して干渉の対象となる商品等として使用する場合」に関する事例判断であり、他の類型の事案においてパブリシティ権が保護されるかは慎重に検討される必要があることが示されている。

パブリシティ権が制約される場合

報道

一般に、事実を基とし誹謗中傷を目的としない報道における肖像等の利用は受忍される必要がある。これはパブリシティ権が「顧客吸引力を中核とする経済的な価値」を保護するための権利であり、当該報道の「顧客吸引力」は報道自身にあるのであって、肖像によるものではないと判断されるからである。

伝記

伝記は主題に有名人を起用しているとはいえ、伝記の「顧客吸引力」の大部分が伝記自身にある。つまり、有名人を主題にしている事実のみで顧客を誘引しているわけではないので、これも制約され得る。例えば、写真を23枚使用した「中田英寿伝記」事件では、写真が文章による記述を補強する役割を果たしていることを理由に、パブリシティ権侵害が否定されている。

表・裏表紙や帯で使用した写真についても「顧客吸引力」を利用したことを認めつつ、カレンダーやブロマイドのような、肖像以外の価値を見出し難い商品に使用された場合と分けて考える必要があるとして、パブリシティ権侵害が否定された。

脚注

注釈

出典

参考文献

- リーファー, マーシャル・A 著、内藤裕史、神谷智彦 訳「著作権侵害に対するフェアユースおよびその他の抗弁」『アメリカ著作権法』牧野和夫監訳(第1版)、レクシスネクシス・ジャパン、2008年12月30日(原著2005年)。ISBN 978-4-8419-0509-0。全国書誌番号:21528789。

- 作花文雄『著作権法 基礎と応用』(第2版)発明協会、2005年2月15日。ISBN 4-8271-0798-X。

- 渋谷達紀『著作権法』(第1版)中央経済社、2013年2月20日。ISBN 978-4-502-06340-4。

- 蘆立順美 著「出版物における氏名・肖像の利用とパブリシティ権」、上野達弘 編『出版をめぐる法的課題 その理論と実務』(第1版)日本評論社、2015年7月25日。ISBN 978-4-535-52073-8。

- 上野達弘、奥邨弘司、本山雅弘 著、高林龍 編『著作権侵害をめぐる喫緊の検討課題』(初版)成文堂〈早稲田大学ロースクール著作権法特殊講義〉、2011年3月20日。ISBN 978-4-7923-3283-9。

- 半田正夫、松田政行『著作権法コンメンタール3 89条〜124条、附則、著作権等管理事業法』(第2版)勁草書房、2015年12月。ISBN 978-4-326-40307-3。

- 結城大輔「裁判例に見るスポーツとパブリシティ権」(pdf)『パテント』第67巻第5号、2014年4月、55-65頁、NAID 40020038625。

関連項目

- 肖像権

- 物のパブリシティ権

- 表現の自由

- 報道の自由

- フェアユース

- プライバシー

- 有名税

- パブリックドメイン

- フリー素材

![パブリシティ権と侵害判断の基準って?|[PRE]一般社団法人 映像実演権利者合同機構](http://pre-renew.medialeaf.com/knowledge/images/word006_illust.gif)

.jpg)