市河 米庵(いちかわ べいあん、安永8年9月16日(1779年10月25日) - 安政5年7月18日(1858年8月26日))は、江戸時代後期の日本の書家、漢詩人。

名は三亥、字は孔陽、号は米庵のほかに楽斎・百筆斎・亦顛道人・小山林堂・金洞山人・金羽山人・西野子など。通称は小左衛門。また米葊河とも呼ぶ。

略歴

漢詩人の市河寛斎の長子。安永8年(1779年)、己亥九月亥の日(9月16日)の亥の刻に江戸日本橋桶町に生まれたので、三亥と名付けられた。

幼少期から父の薫陶を受け、寛政7年(1795年)頃に林述斎の門下に入り、柴野栗山に師事した。書を好み、宋代の書家米芾を尊崇したため、米庵と号した。長崎に遊学し清国の胡兆新に学ぶ。寛政11年(1799年)、20歳の時に書塾 小山林堂を開いた。その後、和泉橋藤堂侯西門前に大きな屋敷を構え、門人は延べ5千人に達したという。尾張藩徳川氏、筑前福岡藩黒田氏、津藩藤堂氏、徳山藩毛利氏、鯖江藩間部氏などの大名にも指南を行った。

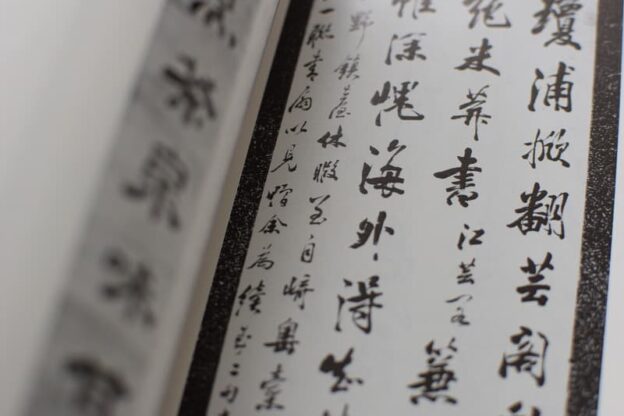

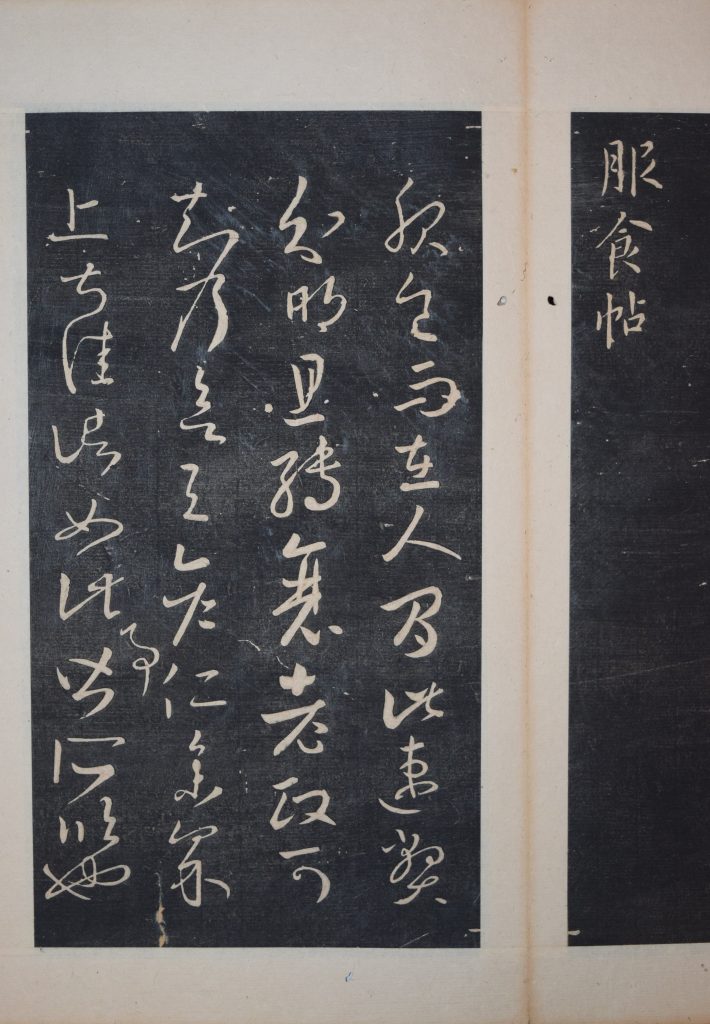

書の流派である江戸唐様派の大家として、同じく江戸で門戸を張った巻菱湖(1777年 - 1843年)、京都の貫名海屋(1778年 - 1863年)とともに幕末の三筆に数えられる。

文化8年(1811年)に富山藩に仕え、文政4年(1821年)に家禄300石をもって加賀藩前田家に仕え、江戸と金沢を往復し指導に当たった。嘉永3年(1850年)に致仕し、養子の遂庵が家督を継いだ。

継子には恵まれず、はじめ稲毛屋山の子恭斎(きょうさい、1796年 - 1833年)を養子に迎えるが夭折してしまい、次いで遂庵(いちかわ すいあん、1804年 - 1884年)を迎えた。しかし、米庵が60歳のときに長子、万庵(いちかわ まんあん、1838年 - 1907年)を授かる。

安政5年(1858年)歿、享年80。西日暮里本行寺に墓がある。

余技に篆刻を嗜み、印譜『爽軒試銕』がある。文房清玩に凝り、唐晋の書画の蒐蔵と研究で知られる。また煎茶を嗜み、松井釣古の主人であった加賀屋清兵衛に楓川亭と命名している。『米庵墨談』など多数の著述がある。石碑の文字も多くを手がけ、現在全国に50基以上の石碑が確認されている。

『新註 墨場必携』(大文館書店版)を編纂している。

門弟

- 沢村墨庵

- 関藍梁

- 山内香雪

- 田口霞村

- 川上修斎

著述

- 『米庵墨談』

- 『米庵蔵筆譜』

- 『毛信遊草』

- 『西遊小草』

- 『米庵百記』

- 『米庵石律』

- 『楷行薈編』

- 『小山林堂文房図録』

蔵書印

- 河氏珍賞

- 米庵所蔵

脚注

参考文献

- 市川三陽著 『市河米庵伝』「東洋文化」昭和14年3月; 市川三次訂「書道研究」1991年2, 3月号

- 林淳 『近世・近代の著名書家による石碑集成-日下部鳴鶴・巌谷一六・金井金洞ら28名1500基-』勝山城博物館 2017年4月