分子ロボットは、大きさが 1μm 以下の自律移動可能な超小型ロボット、またはマイクロメートルからナノメートル単位の物体を扱えるロボットを指す。

概要

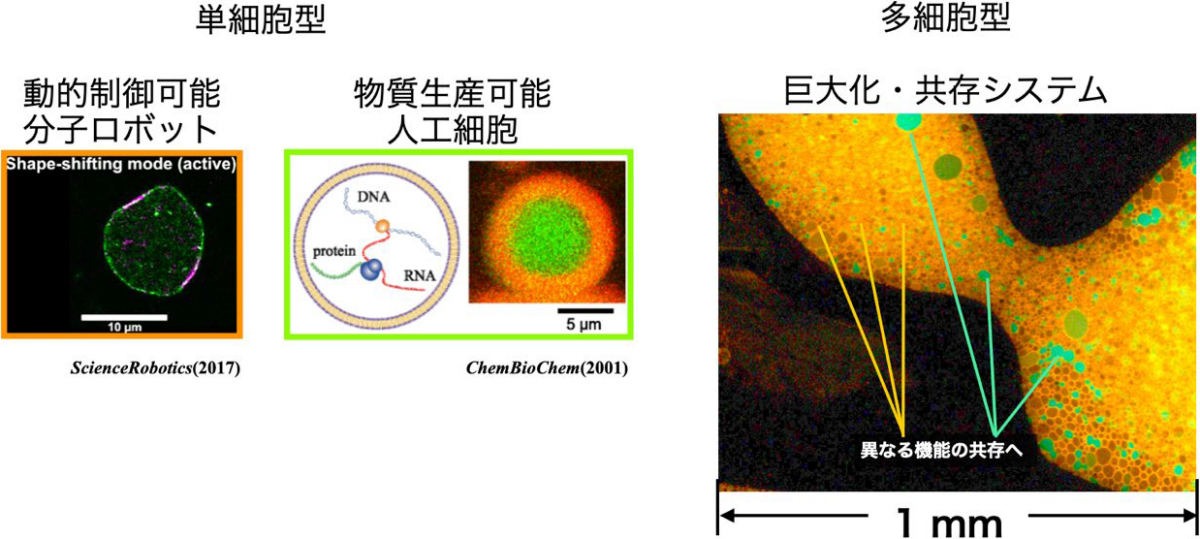

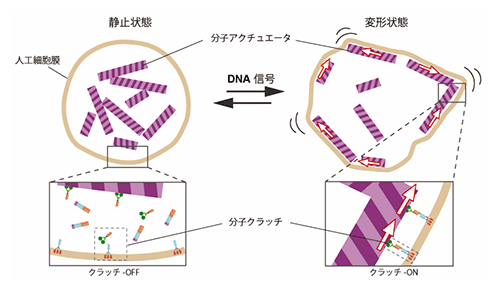

分子ロボットは工学と生物学、化学の融合によって生まれつつあるロボットでマイクロメートル(メートルの1000万分の1)からナノメートル(メートルの10億分の1)の大きさのロボットの開発を目標にする。

以前のMEMSやマイクロボットでは主に金属などを加工して小さな機械を作ろうとしていたが、分子ロボットは機能を持った小さな生体分子を使って小さな機械を組み上げるという新しい手法を採用する。

2011年から分子ロボットの国際競技である国際生体分子コンテスト(Biomod)が開催され、2012年には日本から参加したチームが優勝した。

用途

分子ロボットは体中から健康状態を常にモニタリングしたり、病気の患部へ直接薬を運ばせることで、副作用の少ない治療等が検討される。

脚注

参考文献

- 萩谷昌己「DNA コンピューティングと分子ロボティクス」『日本ロボット学会誌』第28巻第10号、2010年、1150頁。

- 中茎隆「分子ロボットのための安定性解析法に関する研究報告」電気学会、2014年。

- 村田智「「分子ロボティクス」 特集について」『日本ロボット学会誌』第28巻第10号、2010年、1149頁。

- 佐藤佑介、瀧ノ上正浩「BIOMOD: 分子ロボティクスの次世代育成大会」『生物物理誌』第56巻第5号、2016年、290–292。

- 村田智「3SAA-01 分子ロボティクス-その展望と動機」『感覚と運動および知能を備えた分子ロボットの創成, 新学術領域研究 「感覚と知能を備えた分子ロボットの創成」 共催, シンポジウム, 第 52 回日本生物物理学会年会』議事録、54.1巻、2014年、S135。

- 光成更、et al「マイクロサイズの分子ロボット 「DNA 繊毛虫」 の開発」『計測自動制御学会 システム・情報部門 学術講演会 2011 (SSI2011)』議事録、2011年、396–398。

関連項目

- ミクロの決死圏

- ナノマシン

- マイクロマシン

- マイクロボット

- 量子ロボット

- MEMS

外部リンク

- 分子ロボティクス研究会

- Biomod

- 分子ロボティクス研究グループ