宮津市立図書館(みやづしりつとしょかん)は、京都府宮津市にある公共図書館。2017年9月1日には字鶴賀にあった単独館が閉館し、11月27日には字浜町の宮津シーサイドマート ミップル3階に新館が開館した。

歴史

1971年以前

1923年(大正11年)4月、旧宮津藩の藩校である礼譲館の蔵書を宮津町立宮津商業学校(現・京都府立宮津高等学校)へ移し、与謝郡宮津町に宮津町立宮津図書館が創設された。現存する図書館としては京都府で3番目に古い。1930年(昭和5年)9月には宮津町公会堂に移転した。太平洋戦争末期の1944年(昭和19年)12月には戦局が悪化したことで臨時閉館となったが、戦後の1945年(昭和20年)11月に図書館サービスを再開している。なお、この際には地元の篤志家から約2,000冊の寄贈を受けており、蔵書数は約1万冊となった。

1948年(昭和23年)には宮津町公会堂が移転することとなったため、亀ケ丘神社の社務所を改修して移転した。1950年(昭和25年)には宮津町役場内に京都府立図書館宮津地方分館が開館している。地方分館とは各町の公民館や町立図書館に間借りしたものであり、職員1人と図書2,000冊が配置されていた。1952年(昭和27年)には宮津町立宮津商業学校本館跡に移転した。1954年(昭和29年)6月1日には宮津町・上宮津村・栗田村・吉津村・府中村・日置村・世屋村・養老村・日ケ谷村が合併して宮津市が発足し、宮津市立宮津図書館に改称している。

単独館時代(1971-2017)

宮津商業学校本館跡を利用した旧館は老朽化がひどく、また都市計画道路の建設地にかかっていることから、図書館の移転新築が計画された。1967年(昭和42年)12月に開館していた宮津会館南東側において、1970年(昭和45年)12月15日に鉄筋コンクリート造2階建の建物の起工式が行われた。1971年(昭和46年)2月には暫定的に宮津市島崎児童館に移転している。1971年(昭和46年)6月に新館が竣工、7月21日に宮津市立図書館が図書館サービスを開始した。総工費は2810万円。図書館の移転により、宮津会館、宮津市中央公民館、宮津市島崎児童館、労働セツルメントと、宮津市の教育文化施設が一か所に集まっている。

開館時の蔵書数は約19,000冊。開館当時の開館時間は月曜から木曜が「9時30分-17時30分」、金曜が「9時30分-12時」、土曜が「9時30分-17時」であり、休館日は日曜・祝日・毎月月末日・年末年始・蔵書点検期間だった。開館当時の貸出冊数と貸出期間は、個人貸出は2冊まで2週間、団体貸出は30冊まで1か月、家庭文庫は1冊まで2週間だった。2階は採光を考慮した八角形の斬新なデザインであり、閲覧者が自由に図書を手に取れる自由設架方式が採用された。なお、開館を機に京都府立図書館宮津地方分館が移転して併設された。

1976年(昭和51年)11月には宮津市内の小学校に対して学校貸出文庫の巡回配本を開始し、1983年(昭和58年)4月には宮津市内の中学校に対して学校貸出文庫の巡回配本を開始した。1981年度(昭和56年度)の資料購入費は240万円、1982年(昭和57年)時点の蔵書数は34,961冊であり、内訳は一般書27,032冊、児童書7,929冊だった。1981年度の貸出冊数は32,605冊であり、内訳は一般書14,354冊、児童書18,251冊だった。宮津市の人口は28,881人だったため、住民1人あたり貸出冊数は1.1冊だった。1982年時点では50冊を1セットとする貸出文庫を各小学校に配本しており、また46団体に対して団体貸出を行っていた。長い海岸線に沿って人口が散在していることから、1976年度の登録率は5.2%にとどまり、登録者は図書館から2キロメートル以内に集中していた。

1992年(平成4年)には図書館から2km以上離れた地域に対するサービスとして、18ステーションを巡回する移動図書館「はまなす文庫」の運行を開始した。1997年(平成9年)3月31日をもって京都府立図書館宮津地方分館が閉館しており、同年6月にはその蔵書が宮津市立図書館に移管されている。1998年(平成10年)8月には宮津地方分館が入っていた集会室を用いて「ふれあいルーム」(読み聞かせコーナー)がオープンした。1999年(平成11年)12月には図書データの入力を開始し、2001年(平成13年)3月には図書館情報システムの稼働を開始した。2000年(平成12年)3月時点の蔵書数は89,518冊であり、視聴覚資料数は2,684点である。

2002年(平成14年)4月にはおはなし会に宮津市立図書館読み聞かせボランティアが参加するようになった。2003年(平成15年)10月には京都府図書館総合目録ネットワークにデータ提供を行い、インターネット上で蔵書資料検索が可能となった。2004年(平成16年)6月には移動図書館「はまなす文庫」の学校等訪問が開始され、読み聞かせボランティアが同行している。2006年(平成18年)10月には地域ボランティアとの協同により、府中地区公民館での図書の貸出が開始された。2009年(平成21年)3月には日本宝くじ協会の助成によって移動図書館「はまなす文庫」を更新している。

移転の経緯

1997年(平成9年)7月には字浜町に宮津シーサイドマート ミップルが開業した。宮津市が所有者の阪急電鉄と交わした契約では、ミップルのほかに丹後バザールと丹後タワーを建設するはずだったが、不況などの影響で頓挫している。メインテナントのスーパーマーケット・さとうは、2016年時点で3階に家電売り場を、4階に寝具売り場を設置していた。

1971年竣工の旧館は公共図書館の建物としては京都府でもっとも古く、施設の老朽化や狭隘化などが積年の課題だった。宮津市は2003年(平成15年)、京街道の暁星女子高等学校跡地に図書館を含む複合施設建設を検討したが、財政難で断念していた。2015年(平成27年)1月、宮津市は図書館のあり方検討に関するアンケートを実施した。同年6月には関係団体や公募によって宮津市の図書館を考える会が設立され、2016年(平成28年)2月には宮津市長に対して提言書が提出された。

2016年9月にはさとうがミップル3階と4階の賃貸契約を更新しないことを決定したため、宮津市はミップル3階と4階に子育て支援施設と図書館を移転させることを検討し、9月議会で実施設計費の補正予算を計上した。宮津市によると商業施設に入居する公共図書館は全国的に見て珍しく、京都府近辺ではパセオ・ダイゴローの京都市醍醐中央図書館、フェリエ南草津の草津市立南草津図書館、ウイングプラザの栗東市立栗東西図書館などがある。新館移転のために、2017年(平成29年)9月1日には字鶴賀の旧館が長期休館に入った。

ミップル時代(2017-)

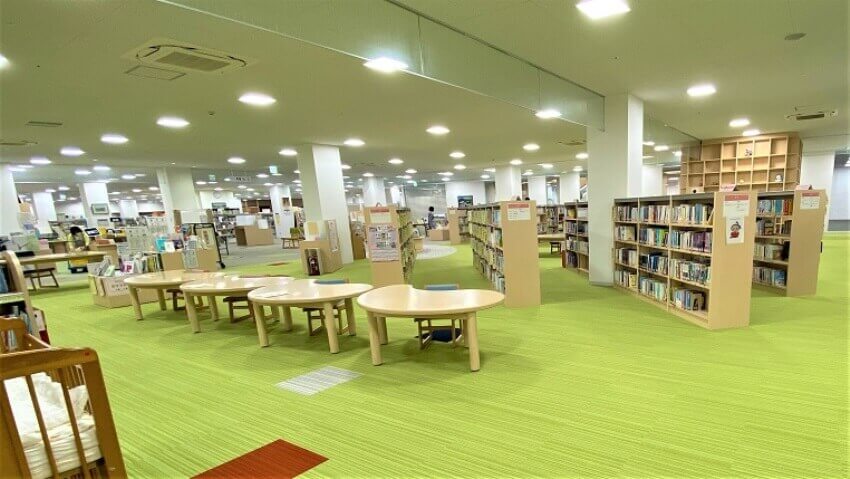

2017年(平成29年)11月27日、ミップルの3階で宮津市立図書館が開館した。宮津市立図書館と宮津市子育て支援センターにっこりあは「福祉・教育総合プラザ」と総称される。移転に要した総事業費は10億200万円であり、当初の想定より3億円ほど増えた。図書館部分の床面積は2,150m2であり、旧館時代の約4倍となった。旧館からは西に300mの距離にあり、間に島崎公園を挟んでいる。

宮津市は阪急電鉄に対して3階と4階の固定資産税を非課税とする代わりに、3階と4階を無償で借りている。宮津市立図書館は移転に際して15,000冊を新規購入し、また宮津市立前尾記念文庫の蔵書約29,000冊を移管させた。宮津ロータリークラブから寄贈された402冊を合わせて、開館時の蔵書数は約156,000冊だった。開館時間は旧館より2時間30分長い(平日の場合)「10時-20時」であり、買い物ついでに利用しやすい時間となった。新聞は移転前の3紙から7紙に増え、雑誌は移転前の27タイトルから81タイトルに増えた。移転記念イベントとして、2017年12月13日には森山道子(宮津市在住)によるおはなし会が、2018年(平成30年)1月13日には絵本作家の長谷川義史による絵本ライブが開催された。

施設・サービス

単独館時代(1971-2017)

閲覧室は「ふれあいルーム」、「児童閲覧室」、「一般閲覧室」の3室に分かれており、新刊書コーナー、推薦書コーナー、テーマ展示コーナーなどが設けられていた。「ふれあいルーム」では毎週土曜日に「おはなし会」が開催されていた。移転した2017年時点の開館時間は、火曜日から金曜日が「9時-17時30分」、土曜日と日曜日が「9時-17時」だった。休館日は月曜日・祝日・毎月月末日・年末年始・特別整理期間だった。京都丹後鉄道宮津駅から北北西に400メートル、大手川の河口近くに位置していた。周辺には宮津市みやづ歴史の館、宮津会館、宮津市立前尾記念文庫などがあった。

ミップル時代(2017-)

15.5畳の畳が敷かれている「くつろぎコーナー」(和室)、28席の「静寂学習コーナー」(学習席)、こどもに読み聞かせをする「おはなしコーナー」などがある。宮津市立前尾記念文庫の蔵書を移管した前尾記念文庫コーナーがあり、開架での閲覧や貸出ができる。この文庫は宮津市出身で衆議院議長を務めた前尾繁三郎が蔵書を宮津市に寄贈したことで設立されたものである。前尾記念文庫コーナーには前尾の肖像が飾られている。

館内でインターネットの閲覧ができるタブレット端末を用意している。館内の図書や資料は著作権法の認める範囲でコピーを行うことができる。館内の蔵書検索機で図書や資料を探すことができ、カウンターでは調べもの相談(レファレンスサービス)を行っている。蓋付きであれば飲み物の持ち込みも可能である。読みたい図書や資料が貸出中の場合は予約することができ、読みたい図書や資料を所蔵していない場合はリクエストすることができる。視覚障害者向けに拡大読書器を用意している。ミップル1階の東側正面入口には返却ポストが設置されている。2017年の移転時の館外貸出可能者は宮津市在住・在勤・在学者のみであるが、2018年度(平成30年度)からは宮津市外在住者にも拡大する予定である。

移動図書館

1992年(平成4年)9月9日には移動図書館「はまなす文庫」の運行を開始した。名称は初夏に天橋立に咲くハマナスに由来している。運行開始時から市街地を除く全地区にある18のステーションを、3週間に一度の頻度で巡回している。はまなす文庫では15冊まで3週間(次回の巡回日まで)貸出することができる。はまなす文庫で貸出した図書を宮津市立図書館で返却したり、宮津市立図書館で貸出した図書をはまなす文庫で返却することも可能である。

脚注

参考文献

- 宮津市立図書館『図書館概要 2016年度』宮津市立図書館、2017年。

- 『京都の図書館白書1982』編集委員会『京都の図書館白書 1982』図書館問題研究会京都支部、1982年。

外部リンク

- 公式サイト